Niedersachsen präsentiert die WOCHE DES WASSERSTOFFS 2024

Die WOCHE DES WASSERSTOFFS wird 2024 vom Land Niedersachsen präsentiert! Dank der florierenden Industrie, der Fülle an erneuerbarem Strom und der strategischen Seehafenlage als Importtstandort sind wir bereits heute führendes Bundesland auf dem…

Mit Business Simulation Games die Wertschöpfungskette Batterie besser verstehen

Wollen Sie Ihre Wertschöpfungsketten besser verstehen und gemeinsam Lösungsansätze für die Transformation erarbeiten? Ein Business Simulation Game zeigt Ihnen mögliche Schnittstellen auf! Mit diesem Ansatz bietet die Automotive Agentur Niedersachsen…

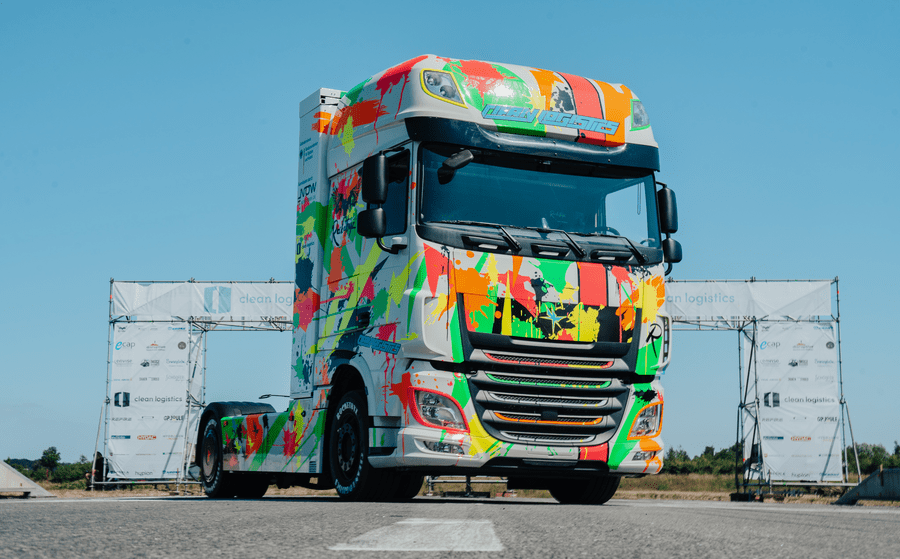

Wasserstoff: GP JOULE kauft 5.000 H2-LKW

Das Erneuerbare-Energien-Unternehmen GP JOULE wird über die kommenden fünf Jahre 5.000 40t-LKW mit Wasserstoffantrieb von Clean Logistics abnehmen. Das Gesamtvolumen des Rahmenvertrags liegt im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich. GP…

E-Mobilität: Großer Ladepark in Hannover eröffnet

Um die Mobilitätswende weiter voranzubringen und weitere Infrastruktur für E-Autos aufzubauen, hat der Energieversorger enercity im hannoverschen Stadtteil List den nach eigenen Angaben größten Ladepark Norddeutschlands eröffnet. Dort stehen ab…

Private Ladestationen: 900 Euro vom Bund für Kauf und Installation

Bei der Eröffnung der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angekündigt, dass der Bund demnächst auch private Ladestationen für Elektroautos an Wohngebäuden fördert. Dabei geht es um den Kauf und die…

Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur nimmt offiziell Betrieb auf

Bei einem offiziellen Termin ist die Betriebsphase der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur eingeleitet worden. Neben der Leitstellenleitung, bestehend aus Dagmar Fehler und Johannes Pallasch, und dem Geschäftsführer der NOW GmbH, Kurt-Christoph…

Deutsch-Chinesischer Automobilkongress mit Automotive Agentur als Partner

Am 13. und 16.10.2020 findet der vierte Deutsch-Chinesische Automobilkongress der China International Investment Promotion Ageny (CIIPA) statt. Der Kongress wird parallel in Ingolstadt und Düsseldorf sowie Changchun und Changsha in China und auch…

International Battery Production Conference (IBPC) als Hybrid-Event

Vom 2.-4.11.2020 findet in Braunschweig die International Battery Production Conference (IBPC) statt. Die Veranstaltung wird als Hybrid-Event sowohl im Steigenberger Parkhotel als auch online durchgeführt. Für die Gäste vor Ort ist ein spezielles…

Wasserstoff: Bund fördert Gabelstapler und Co. mit Brennstoffzellenantrieb

Mit neuen Förderaufrufen im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP II) fördert das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) den Einsatz von Brennstoffzellentechnik. Dabei…

Innovationspreis Niedersachsen 2020: Das sind die Nominierten

Für den diesjährigen Innovationspreis Niedersachsen sind mehr als 120 Bewerbungen eingegangen. Das zeigt, dass Niedersachsens Wissenschaft und Wirtschaft äußerst leistungsstark und auch in Krisenzeiten innovativ und vorausschauend ist. Insgesamt…